各鉄道企業の駅構内には、乗り換えや出口で乗客が迷わないように案内標識・案内標示が昔から設置されています。

フォントや配色ルールなどをあらかじめ決めておき、案内標識に視覚的な統一感をもたせておくと、乗客を迷わせないようにする効果があります。

こういった体系的に定められている案内標識のことを、サインシステムといいます。

近年、こうした「鉄道サインシステムに興味を持つ趣味人」のことをもじ鉄と呼ぶことが増えてきており、書籍も出版されています。

今回はそんなもじ鉄の皆さん向けに、またデザイナーさん向けに、関西の鉄道各社のサインシステムで用いられているフォントやデザイン歴史を、写真と共に解説していきます。

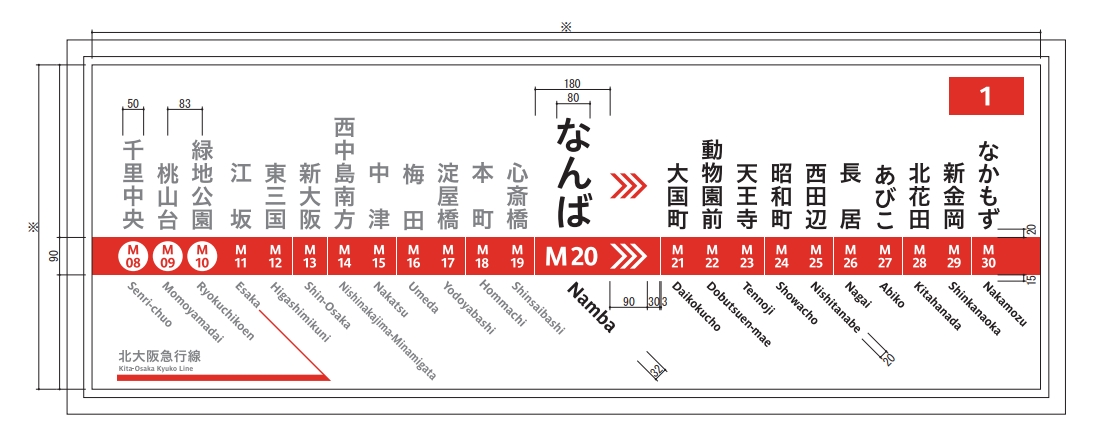

Osaka Metro(旧大阪市交通局)

和文:ヒラギノ角ゴ

英文:Parisine

現行サイン採用年:2014年~

Osaka Metroのサインシステムには、和文にヒラギノ角ゴ、英文にParisineが採用されています。

ヒラギノはよく見ますが、Parisineは他では採用されていない斬新なものです。

歴史

ひげ文字(~1970)

Osaka-Subway.comでも度々言及していますが、大阪市交通局のサインシステムのはしりは「ひげ文字」と呼ばれるものです。おそらく1970年以前に設置されたものと思われます。

その独特なハネの書体に、魅了されていた方も多いのではないでしょうか。

「ひげ文字」は後述する本町サイン導入で姿を消しましたが、大阪市交通局の管轄でない私有地のビルにおいては2018年頃まで比較的残っていました。

しかし、大阪メトロ化(民営化)によって大阪市交通局を表す「マルコマーク」が実態にそぐわなくなったことを受け、一気に消滅していきました。

守口サイン(1977年)

ひげ文字からサインシステムへの移行期にオリジナル書体が登場します。これはどことなく国鉄の「JNR-L」フォントに近いものがあり、意識していた様子が伺えます。

正式な名称はありませんが、谷町線都島~守口延伸時につけられたものであることから「守口サイン」と呼ばれることが多いようです。

こちらも2018年までは千林大宮・守口で見ることが出来ましたが、大阪メトロ化によって消滅しています。現在は両駅構内のごくわずかに残るのみです。

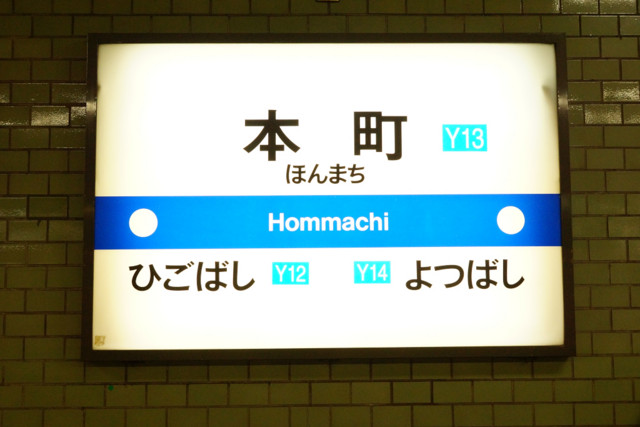

本町サイン(1977-2014年)

先の「守口サイン」の後、本町駅にゴシック4550を使用したサインシステムを試験的に制定。

先の2書体と違って、デザインや配色などまでキッチリと設計された大阪市営地下鉄初めての本格的なサインシステムです。

これらは「本町サイン」と呼ばれています(公的な呼称です)

結果的に、この本町サインタイプが広く普及していくことになります。

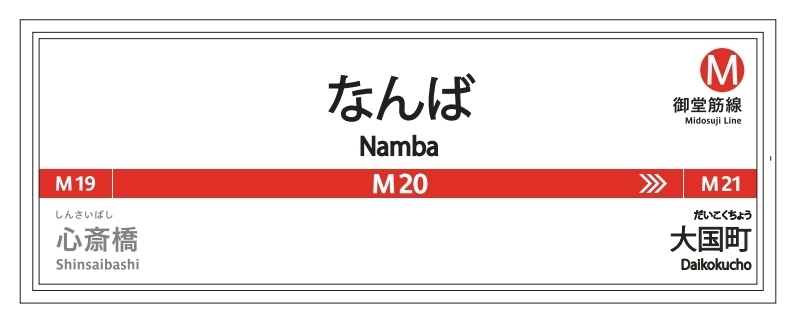

これがうまくいったからなのか、その後はなんば駅を皮切りにこのサインシステムを展開していきますが、どのタイミングからか和文が見出しゴMB31に変更されています。

この大阪市交通局標準サイン(本町サイン)は、マイナーチェンジを重ねて2013年頃まで使用されていました。

もっとも新しい2013年のサインシステム標準図によると、フォントは次のものが指定されています。

和文

1~6・8号線:モリサワの写真複写見出しゴシック体MB31又は同等。

7号線 : KK写研のゴナB BNAG又はモリサワの新ゴシックMedium又は同等。

ニュートラム : KK写研の写植文字ナールD又はモリサワのじゅん34又は同等。

英文・その他

Helvetica Medium又はHelvetica Bold又は同等。

但し、8号線駅番号アルファベット[I]の文字はMonospace821とする。

DLC Hei-GB ゴシック体又は同等。

HY太ゴシック又は同等。

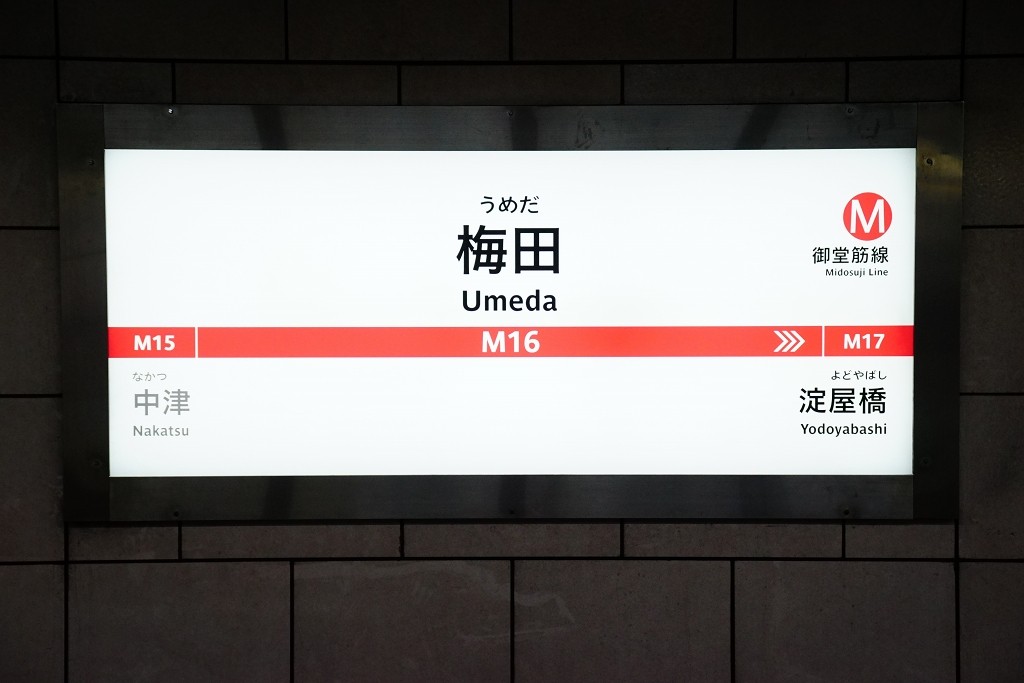

現行(2015年~)

そして2014年、新サインシステムとして「ヒラギノ角ゴ」が採用されたものが登場しました。

これはジーエータップ社・日本サイン社・竹内デザイン社・ジイケイグラフィックス社、4社の特別共同企業体(JV)が担当したものです。

出典:大阪市交通局「3号線なんば駅案内標示改良工事」

英文は、日本の鉄道事業者としては初めての「Parisine(パリジーン)」が採用されています。

大阪市交通局・大阪メトロのサイン変遷

ひげ文字 (1965~1969?)

↓

オリジナル書体(守口サイン・1977)

↓

ゴシック4550(鎌田経世 氏製作) / Helvetica (1977)

↓

見出しゴ MB31(モリサワ) / Helvetica (1978?~2014)

↓

ヒラギノUD角ゴ / Parisign (2015~)

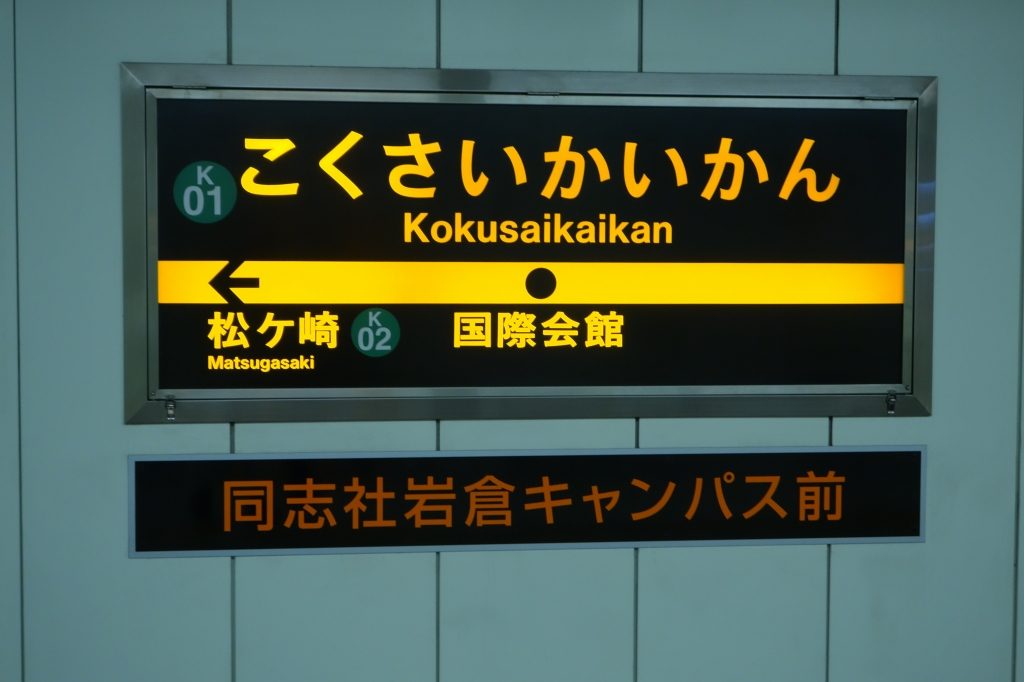

京都市交通局

和文:ゴシック4550

英文:Univers

現行サイン採用年:1981年~

監修:株式会社星光

京都市営地下鉄烏丸線については開業時からゴシック4550とUniversを採用。駅番号追加時に取り付けられたステッカーについてはHelveticaを採用しています。

地下鉄線内での視認性を意識してなのか、黒地にオレンジ色のデザインとなっています。

後から開業した東西線でも同じフォントを使って設置。ただし配色は異なります。

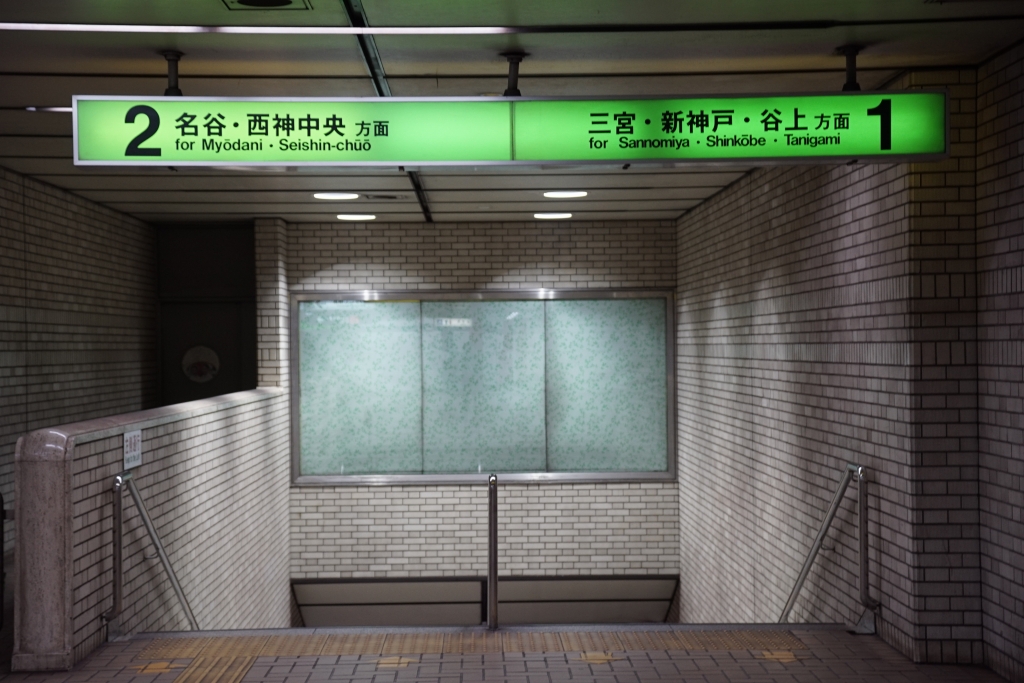

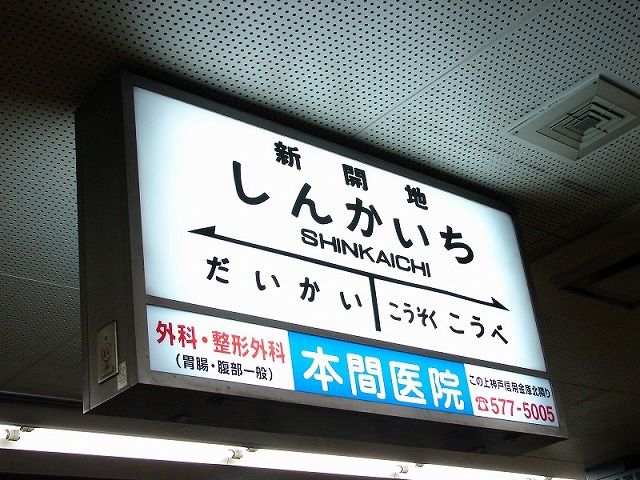

神戸市交通局

海岸線

【海岸線】

和文:ヒラギノ角ゴ W5/W7

英文:Frutiger Bold/Roman

現行サイン採用年:2000年~

西神・山手線

【西神山手線】

和文:新聞特太ゴシック体(YSEG-L)

英文:Helvetica

現行サイン採用年:1975年~2019年頃(切り替え中)

監修:株式会社黎デザイン総合計画研究所、株式会社星光

参考リンク:http://www.rei-design.co.jp/fieldA.html に1975年に手がけたと記載

解説

初期に開業した西神・山手線には、日本語には新聞特太ゴシック体(YSEG-L)?、英文にHelveticaが採用されています。

初期の西神線4駅のサインシステムデザインを担当したのは、「株式会社黎デザイン総合計画研究所」というデザイン系の企業のようです。

こちらは海岸線仕様。和文に「ヒラギノ角ゴ」のW5/W7を、英文には「Frutiger」のBold/Romanを使用しています。

プリンターやプロッターの種類や機種を選ばずに出力できるよう、アウトラインデーターが公開されていること等を条件として、和文書体としては「ヒラギノ角ゴシック体」のファミリーを採用し、文字数が少なく大きく扱う表記にはW7を、情報量が多く文字数が多い時にはW5を使用することにした。

また、英文書体としては同じ理由から「フルティーガー」のファミリーを採用することとし、ヒラギノゴシック体W7にはFurutiger-Boldを、W5にはFurutiger-Romanを組み合わせて使うこととした

参考文献:『神戸市交通局八十年史』(2002年10月,神戸市交通局)

京阪電気鉄道

和文:新ゴ

英文:Frutger

現行サイン採用年:2007年~

監修:GKデザイン総研広島

解説

従来の京阪電鉄のサインシステムはゴナを使用したものでしたが、統一性があまりなく、広告との併記で極めて見難く不格好なものでした。

しかし、2008年のCI一新で実にスマートなイメージになりました。

非鉄道系の友人に聞いても「京阪はなんとなくカッコいい」と言わしめ、更に鉄道のブランドイメージ調査で2位に浮上するなど、着実に新しい京阪のイメージが根付いた、まさにCI一新がブランドイメージを向上した良い例となっています。

京阪ホールディングスのロゴ制定後は、企業名表記をロゴ付きのものへ切り替え。よりスタイリッシュなデザインになっています。

ちなみに同じ京阪でも、軌道線である石山坂本線では引き続き「ゴナ」を使用中です。

京阪電鉄のサイン変遷

ゴナ(写研)

↓

2007年~ 新ゴ(モリサワ) / Frutiger

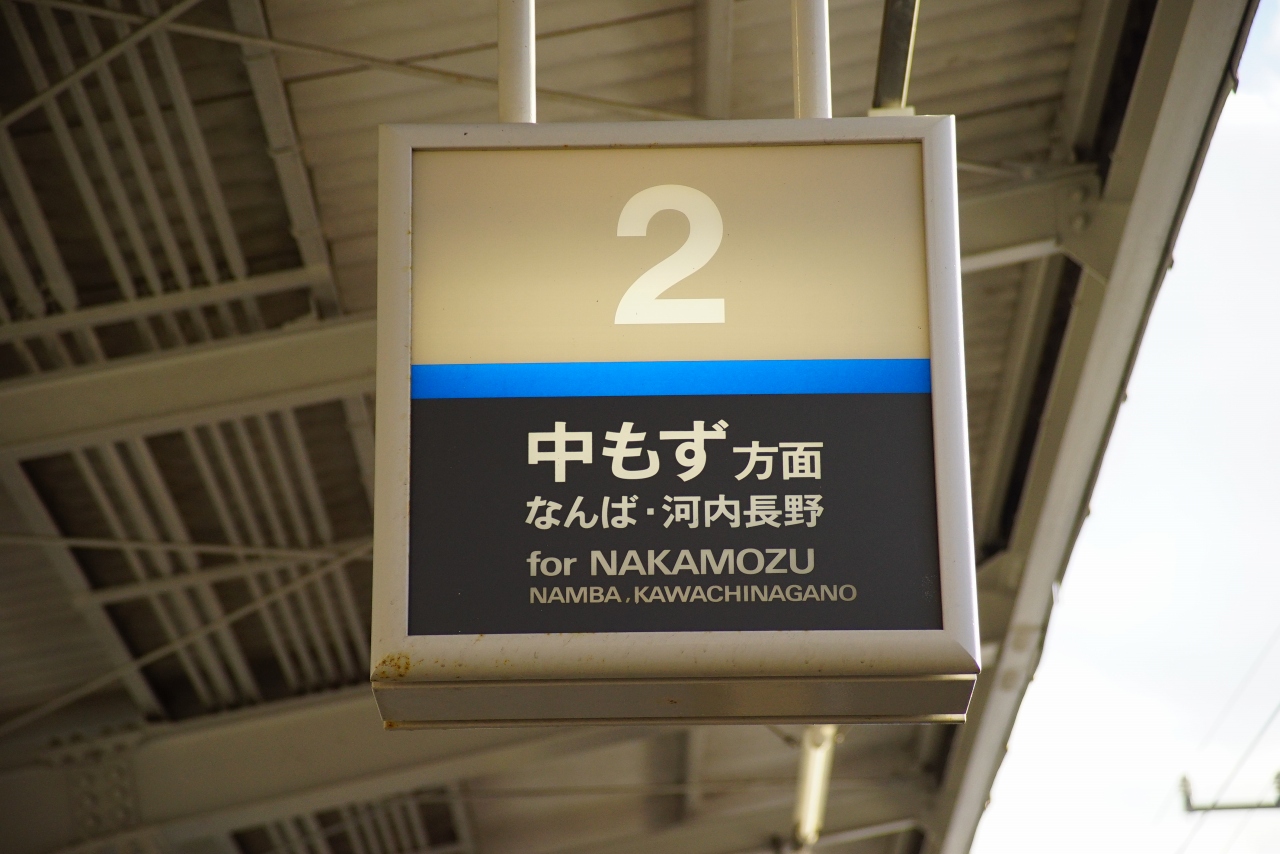

南海電鉄

和文:ゴシック4550

英文:Univers(Helvetica?)

現行サイン採用年:1988年~

備考:第24回SDAシステム部門賞受賞

南海のサインシステムは、日本語にゴシック4550、英字にUnivers(Helvetica?)を採用した、どこか優しい印象を持たせながら、機能美を保った優秀なサインです。

1988年7月の関西空港と本線の結節点になる泉佐野駅においてテスト登場したのが最初で、1990年4月にはテストを踏まえて「南海電鉄旅客案内サインマニュアル」を制定。

駅舎をリニューアルした千代田駅を本格採用第一号とし、続いて難波・貝塚・みさき公園・極楽橋・高野山の各駅へ広がっていきました。

南海では平成元年4月より「南海電鉄旅客案内サインマニュアル」を制定し、主要な駅でこのサインマニュアルに沿ったサインシステムの整備が進められました。このサインシステムは、『第24回SDA賞コンテスト(日本サイン・デザイン協会主催。日本で唯一のサインに関係する賞)』の「SDAシステム部門賞」を受賞し、優れたサインシステムとして認められています。現在最新の駅名標はこのサインシステムに沿ったデザインのものです。

但し、取り換えスピードがかなり遅く、2015年までは樽井や我孫子道、蛸地蔵などに筆文字も残っていました。

サインシステム制定前までも本線は青、高野線は緑という色分け自体はなされていたようです。

ギャラリー

一つ一つに南海電鉄オリジナル(一部はJIS規格のもの)のピクトグラムが考えられています。

高野線は緑色、本線は青色で表記されます。

また2015年頃に樽井駅に登場したナンバリング入りのものから、マイナーチェンジが行なわれて、和文が「新ゴ」になっています。

南海電鉄のサイン制定変遷

ゴシック4550(鎌田経世 氏製作) / Helvetica

↓

新ゴ / Helvetica

南海電鉄のサインは、ネット上でも評判の良いサインの一つです。

当節の参考文献

http://yokochan.fc2web.com/i/line-color-nankai1.htm

「日本の私鉄 11南海, 第 9 巻」

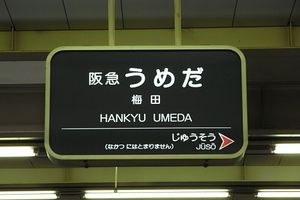

阪急電鉄

和文:イワタUD丸ゴシック

英文:イワタUD丸ゴシック

現行サイン採用年:2014年~

監修:アール・イー・アイ株式会社

大手関西私鉄では唯一の写研フォント「ナール」を使用していることでデザイナー界隈にも有名でしたが、DTP化についていこうとしない写研に見切りをつけたのか、「イワタUD丸ゴシック」が近年採用され始めているようです。

ネット上の情報を見ると、2014年頃から更新が始まっているようです。

出典:https://matome.naver.jp/odai/2133883151920255301

よく似ていますが、うめだの「だ」の表記が大きく異なっているのがわかります。

駅構内のサインもイワタUDゴシックへ、「り」と「3」の特徴的な表記で判別できます。

【参考】イワタUDゴシックのサンプル例

丸文字(ナール)が導入される前のサインはこんな感じ。基本的なデザインは現在と変わっていませんね。

阪急電鉄のサイン制定変遷

角ゴシック(1970?~)

↓

ナール(?~2013?)

↓

イワタUD丸ゴシック(2013?~)

近畿日本鉄道

和文:イワタUDゴシック

英文:イワタUDゴシック

現行サイン採用年:2014年~

監修:アール・イー・アイ株式会社

解説

駅名標の制定時から大阪に本社を置く「モリサワ」との関係が深く、早期から新ゴが見られました。

現在はイワタUDゴシックが用いられています。

近鉄では比較的早い1979年からサインシステムの設計を開始。80年代には取り付けが始まっていたようです。

当初は次駅名にローマ字が入っていませんでしたが、後のマイナーチェンジ時(時期不明)に採り入れられています。

フォントには、同じくモリサワの見出しゴMB31が使用されていました。 英字表記が全て大文字なのも特徴的です。

こちらはマイナーチェンジバージョン。書体にモリサワの新ゴが採用されています。

JRとの共同使用駅である吉野口駅では、JR式に則ったサインでの案内となっています。JRらしい看板に近鉄式の駅番号が貼付されている姿がユニークです。

近鉄の昔の駅名標ってこんなんだったんですねぇ

割りかし普通だ… pic.twitter.com/LSqOQUmFLQ— Osaka-Subway.com/鉄道プレス (@OsakaSubwaycom) July 7, 2020

ちなみに、この前のサインについては白地に黒文字のオーソドックスなものが使われていたようです。

近鉄のサインシステムも沼が深い。

フォントはゴシック4550、MB101、ウイン、ゴナ、新ゴ、イワタUDとありとあらゆるものを使ってる。新ゴ試用期間中のある時を境に、サイン類が黒地から白地に一斉に変わったり。

— やたてつ (@yyyy_yatatetsu) August 25, 2017

【近鉄サインの変遷】

筆文字

↓

写植書体(白地看板)

↓

見出しゴMB31(1980年代~)

↓

新ゴ

↓

イワタUDゴシック(2008?)

『株式会社イワタ イワタUDフォント』

http://www.iwatafont.co.jp/ud/jirei_14.html

阪神電鉄

和文:ロゴG

英文:ロゴG

現行サイン採用年:2009年~

監修:アール・イー・アイ株式会社

解説

以前のものは、京阪と同様に広告が併記された見づらいものでした。

歴史をたどると、現在では普遍的なモリサワのフォントを最初にサインシステムに採用したのは、1970年の阪神梅田駅だそうです。

この当時、和文には「モリサワ写植正体ゴシック」、英字に「ノイエ・ハース・グロテスク(Neue Haas Grotesk)」を使ったのだそうです。

モリサワは大阪が誇る文字フォントの会社ですが、サインシステムにフォントを使うという先見の明があったのは、大阪の阪神電鉄でした。

またNeue Haas Groteskは、世界一著名なあのフォント「Helvetica」の元となったフォントです。

2009年のなんば線開業を機にサインシステムもリニューアル。

和文には珍しい「ロゴG」を採用しています。

阪神電鉄サインの変遷

モリサワ写植正体ゴシック(梅田のみ?)

↓

ゴシック4550

↓

ロゴG(2009年~)

参考文献:中西あきこ『されど鉄道文字』 252p

神戸高速鉄道

現在は阪神電鉄の子会社ですが、以前は神戸市が筆頭株主の「神戸高速鉄道株式会社 」と独立した存在でした。

現在は花隈が阪急式、その他の駅が阪神式の駅看板に架け替えられています。

マイナーチェンジ版。神戸電鉄をモデルにしたものと見られます。

JR西日本

和文:新ゴ

英文:Helvetica/Frutiger_

現行サイン採用年:1988年~

JR西日本では「新ゴ」と「Helvetica」を採用していますが、近年リニューアルが行われた駅については、基本的なデザインはそのままに英文が「Frutiger」へと変更されています。

近畿圏のいわゆる「アーバンネットワーク」では路線ごとにラインカラーが制定されており、例えば画像の阪和線はオレンジ色です。その他、このような使用例があります。

・阪和線…オレンジ

・大阪環状線、桜島線…レッド

・大和路線…グリーン

・JR京都線、神戸線など…ブルー

・JR東西線…ピンク

・JR学研都市線…黄緑

・JR宝塚線…イエロー

それ以外の路線では、JR西日本のコーポレートカラーである青色になっています。

神戸電鉄

和文:メイリオ Bold

英文:メイリオ Bold

現行サイン採用年:?

フォントにはWindows標準の「メイリオ」を採用しています。

現行はメイリオですが、基本のデザインはこのままにフォントのみ時代によって色々用いられているようです。その他「角ゴシック」もありました。

能勢電鉄

和文:HG丸ゴシック

英文:HG丸ゴシック

現行サイン採用年:2014年<公式リンク>

能勢電鉄は、2014年頃から各駅オリジナルデザインを用いた駅名標へと交換されました。

公式によると「里山などの自然あふれる沿線風景をモチーフとした緑色を基調とした意匠」とのことです。フォントにはHG丸ゴシックが用いられています。

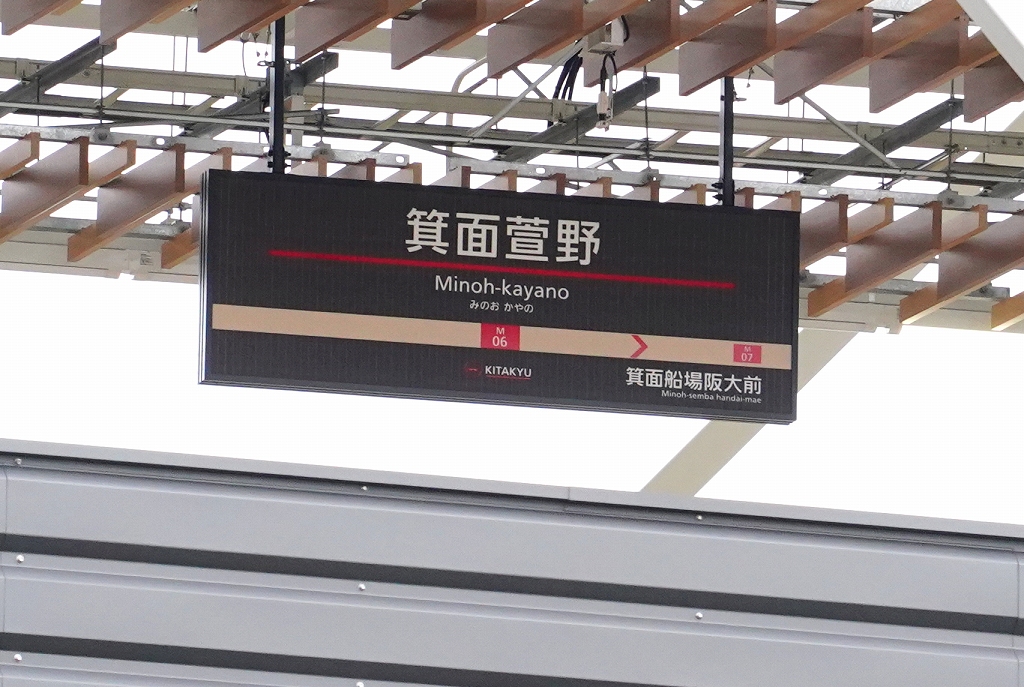

北大阪急行

2024年に開業する箕面新線にあわせて、駅名標・サインシステムが一新されました!

和文・英文共に「イワタUDゴシック」が用いられているようです。

和文:イワタUDゴシック

英文:イワタUDゴシック

現行サイン採用年:2024年

先代は1993年~

<参考ツイート>

尚、先代の駅名標は1993年に制定。紺地のものでした。

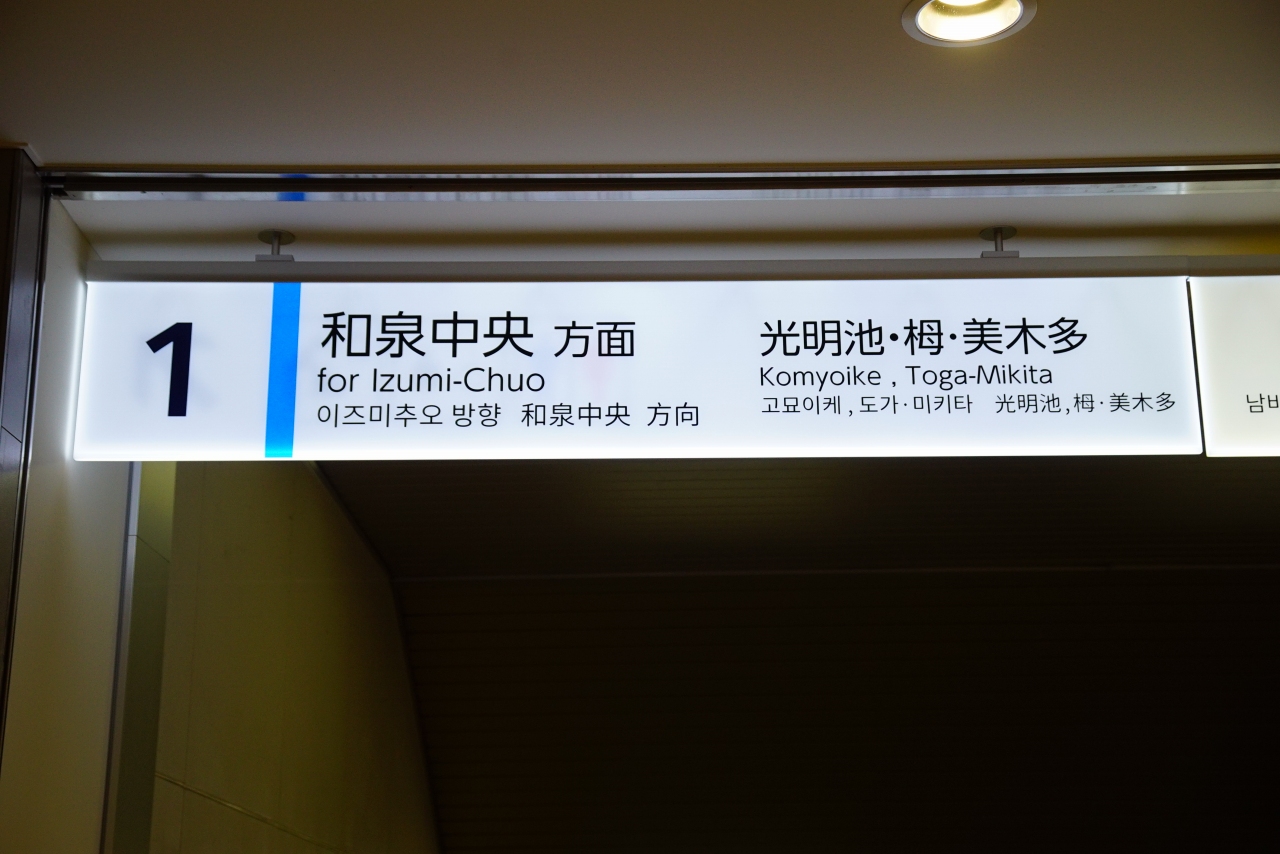

泉北高速鉄道

2017年11月4日の泉ヶ丘駅リニューアル工事(改札移転日)から、新型のサインが使用され始めました。

和文にやや細目なフォントの「UD新ゴL」、英文に「ClearTone SG」が採用されています。

和文:UD新ゴL

英文:ClearTone SG

現行サイン採用年:2017年

歴史

泉北高速鉄道は当初大阪府が親会社になっており、駅名標もどこか堅苦しいお役所チックな白地のものを使用していました。

その後接続する南海電鉄にあわせたのか、ゴシック4550を採用。ナンバリング採用後から4ヶ国語表記を採用しています。

ユニバース(ヘルベチカ?)を採用する英字は、南海と同じく大文字のみの表記です。

駅柱に掲示するタイプ。上部に泉北高速鉄道のロゴが入っている他は、南海のサインシステムに準拠しています。

その後、先述の泉ヶ丘駅を皮切りに現在新型サインヘと移行中。

番線表記もこのようになっています。「1」の部分のみがFrutigerでしょうか

おはようございます(*^_^*)

泉北高速鉄道の駅では、駅名標が、駅改装時に順次新デザインに変更されていますが、あの波みたいなデザインは何?と思われているでしょうか。

「泉北」「泉ケ丘」「和泉中央」などの【泉】をイメージしています。 pic.twitter.com/6MqmR2Os3y

— せんぼくん【公式】泉北高速鉄道 (@srw_sembokun) April 16, 2020

ちなみに泉北高速鉄道の公式Twitterによると、新デザインは「泉」をイメージしているとのことです。

京福電鉄(嵐電)

和文:ロダン、ヒラギノ角ゴ Upr

英文:Helvetica

駅番号:Avenir

現行サイン採用年:2016年

解説

旧サインについては、サインシステムではあまり見られないダイナコムウェア製「太丸ゴシック」を採用していました。

2016年頃から、新しいサインシステムへと置き換わりつつあります。

もじ鉄で有名な石川さんの解説によると、和文は「ロダン」、ひらがなが「ヒラギノ角ゴ」、英文が「Helvetica」、駅番号が「Avenir」ではないか…とのこと。

嵐電は二路線が運営されており、嵐山本線が赤色、北野線が紫色となっています。

嵐電の駅名標はスタイリッシュ。文字も細めで美術館のサインのよう。で、書体なんですが、漢字がロダンで仮名がヒラギノ角ゴ Upr(新聞報道用)と使い分け…? ちょっと自信がないです。欧文はHelvetica Extended、駅番号はAvenirですかね?#もじ鉄 pic.twitter.com/Ey4RhNXUwY

— 石川祐基 (@denshageek) June 8, 2017

おわりに:フォントを作る2大企業

こういった鉄道のサインシステムで使用されているのは、ほとんどが「モリサワ」と「写研」の2メーカーのものです。

どちらもルーツは同じですが「モリサワ」を立ち上げた森澤信夫氏は、写研から独立した経緯があります。

モリサワは、個人PCでも使えるデジタルフォントの製品化に積極的な素晴らしい企業です。代表的なフォントには「新ゴ」「見出しゴ」「フォーク」などがあります。

それに対し、「ナール」「ゴナ」などを持つ写研はフォント製品化に消極的…というかもはや否定的で、2011年に製品化を一度は公言したものの、9年経った現在でも未だに実用化されていませんでした。

しかし…

2021年1月、ビックニュースが舞い込んできました。写研がモリサワと手を組んでフォントを2024年からリリースすると…!!

こういう事情もあって、近年の鉄道サインについては、誰もが簡単に使えるデジタルフォント化したものがラインナップにある「モリサワ」製のものを採用する事業者が多くなっていましたが、今後また写研フォントが駅名標で見れることが増えてくるのかもしれません。

フォント製作者まとめ

ゴシック4550:鎌田 経世(営団地下鉄で初採用)

国鉄すみ丸ゴシック:佐野 稔

関連リンク

参考文献

- 「もじ鉄 書体で読み解く日本全国全鉄道の駅名標」石川 祐基、2018年

- 「されど鉄道文字」 中西あきこ、2016年

- 関西の鉄道 No.60 2012 新春号 – 関西鉄道研究会、2012年

- 関西の鉄道 No.43 2002 盛夏号 – 関西鉄道研究会、2002年

- 「駅におけるサイン計画」「駅におけるサイン計画Ⅱ」近畿日本鉄道技術研究所技報 1979年、1980年

- 大阪の鉄道会社が何かと使用しているフォントまとめ – NAVERまとめ(リンク切れ)

- 南海電気鉄道株式会社広報課「なんかい No.190」、1989年5月